はじめに

夏場や暑い日が続く時期に「お腹がゆるくなる」「下痢がちになる」という方は少なくありません。特に冷たい飲み物や食べ物を摂った後や、冷房の効いた室内と炎天下を行き来した後に症状が出やすいのが特徴です。

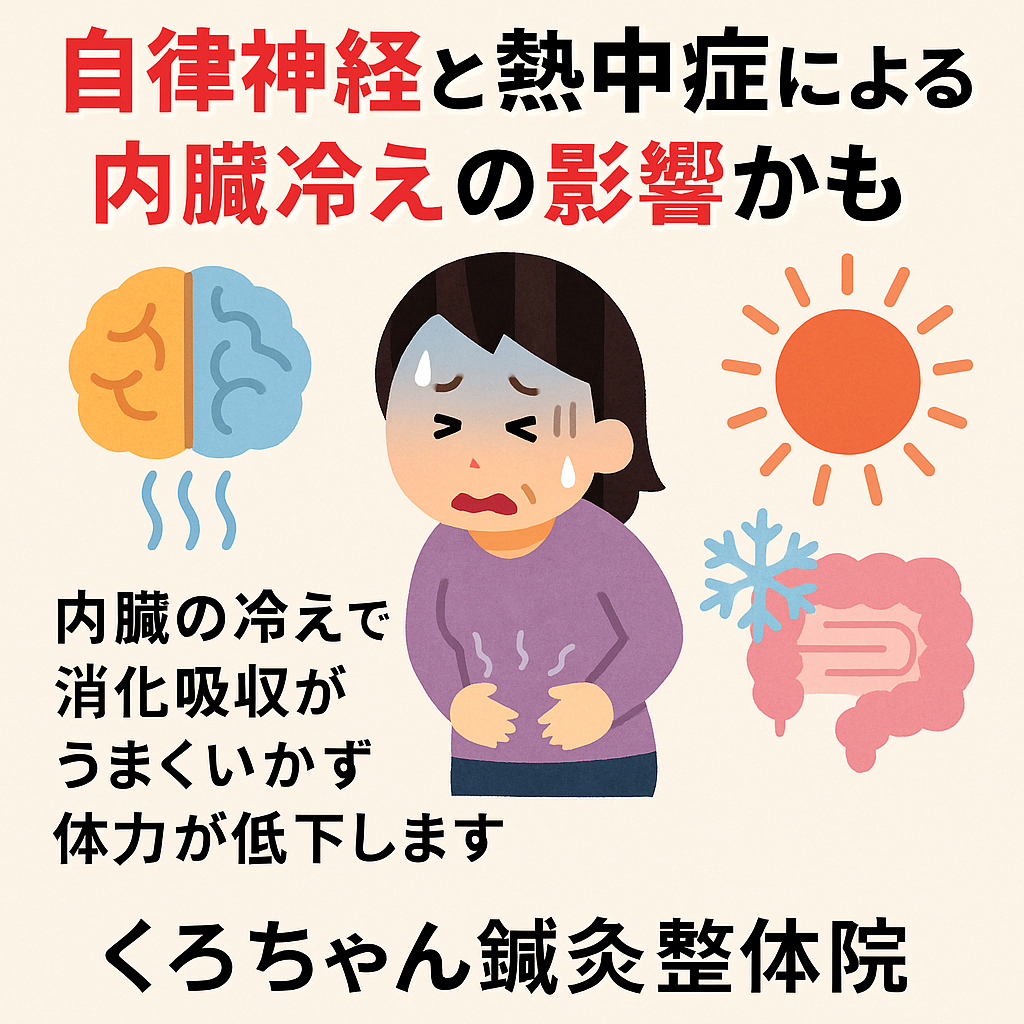

その背景には、自律神経の乱れと熱中症による内臓の冷えが深く関わっています。内臓が冷えることで消化・吸収の機能が落ち、栄養不足や体力低下につながり、夏バテや慢性疲労の原因にもなります。

この記事では、

- 自律神経の役割と乱れが腸に与える影響

- 熱中症と内臓冷えの関係

- 東洋医学から見た「お腹のゆるみ」の原因

- くろちゃん鍼灸整体院で行う骨盤矯正・猫背矯正・鍼灸施術・頭部施術の効果

について詳しく解説します。

1. 自律神経の役割とお腹のゆるみの関係

自律神経は、私たちの意志とは関係なく心拍・呼吸・体温・消化吸収などの働きをコントロールしています。交感神経と副交感神経のバランスが取れているとき、腸の動きは規則正しく、消化もスムーズです。

しかし、

- 暑さによる体温上昇

- 冷房や冷たい飲食物による急な冷え

- 睡眠不足やストレス

などが重なると、自律神経のバランスが乱れます。

交感神経が優位になると腸の血流が減り、蠕動運動(ぜんどううんどう)が不安定になります。反対に副交感神経が急に優位になると、腸が過剰に動き下痢が起こりやすくなります。

2. 熱中症と内臓冷えのメカニズム

「熱中症」と「内臓冷え」は一見逆のように思えますが、実は同時に起こることがあります。

暑さで体表面温度が上がると、体は熱を逃がそうとして皮膚の血流を増やします。しかしその分、内臓への血流が減り、消化機能が低下します。そこに冷たい飲み物や冷房が加わると、腸や胃がさらに冷えて働きが鈍くなります。

結果として、

- 消化不良

- 下痢や軟便

- 栄養吸収不良による疲労感

- 免疫低下

といった症状が現れやすくなるのです。

3. 東洋医学から見た「お腹のゆるみ」

東洋医学では、夏場の下痢や軟便は「脾胃(ひい)の虚弱」や「寒湿(かんしつ)」と捉えます。

- 脾虚(ひきょ)

食べたものをエネルギー(気)や血に変える働きが弱くなり、栄養を十分に吸収できなくなる状態。疲労感やむくみも伴いやすい。 - 寒湿(かんしつ)

冷たい飲食や冷房で体内に冷えと湿気が溜まり、腸の動きが不安定になる状態。便が柔らかく、色が薄くなる傾向があります。 - 気虚(ききょ)

体のエネルギー不足で消化器系の動きが鈍り、胃もたれや下痢を繰り返す。

これらは単独で起こることもあれば、複合して現れることもあります。特に暑い季節は、外からの熱と内からの冷えが同居するため、症状が長引きやすく注意が必要です。

4. くろちゃん鍼灸整体院でのアプローチ

① 骨盤矯正

骨盤の歪みは腸の位置や血流に影響します。骨盤を正しい位置に戻すことで、腸の動きがスムーズになり、消化吸収機能の改善が期待できます。特に冷えによる腸の機能低下は、骨盤周辺の血流改善が効果的です。

② 猫背矯正

猫背は内臓を圧迫し、腸の蠕動運動を妨げます。背骨を正しい位置に整え、胸郭の動きを広げることで、呼吸も深くなり、自律神経のバランス回復にもつながります。

③ 鍼灸施術

東洋医学的には、脾胃の経絡(けいらく)に鍼やお灸を行うことで、消化機能の活性化と冷えの改善を図ります。また、自律神経の調整に有効なツボ(足三里・中脘・天枢など)を刺激することで、内臓の働きを整えます。

④ 頭部施術

頭部の筋緊張を緩め、脳への血流を改善することで、自律神経中枢への負担を減らします。ストレスによる腸機能低下にも効果的です。

5. 通院目安

- 急性期(症状が強い時期)…週2回

- リハビリ期(症状が落ち着き始めた時期)…週1回

- メンテナンス期(再発予防・体調維持)…月2〜3回

6. まとめ

お腹がゆるくなる原因は単なる食べ過ぎ・飲み過ぎだけでなく、自律神経の乱れと熱中症による内臓冷えが関係していることがあります。東洋医学的視点からも、脾胃の虚弱や寒湿といった状態が背景にあります。

早めのケアと生活習慣の見直し、そして整体や鍼灸による自律神経と消化機能の回復が、夏を快適に過ごすための鍵です。

予約案内

📱 LINE・ホームページにて24時間予約受付中

あなたの体質や症状に合わせたオーダーメイド施術で、夏の内臓冷えと自律神経の乱れを整えます。

✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中

今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!

📱LINE![]()

コメント