〜睡眠の質を高めるための東洋医学的アプローチ〜

はじめに

「最近、夜寝ているときに大量の汗をかいてしまう…」

「エアコンをつけても寝汗が止まらない…」

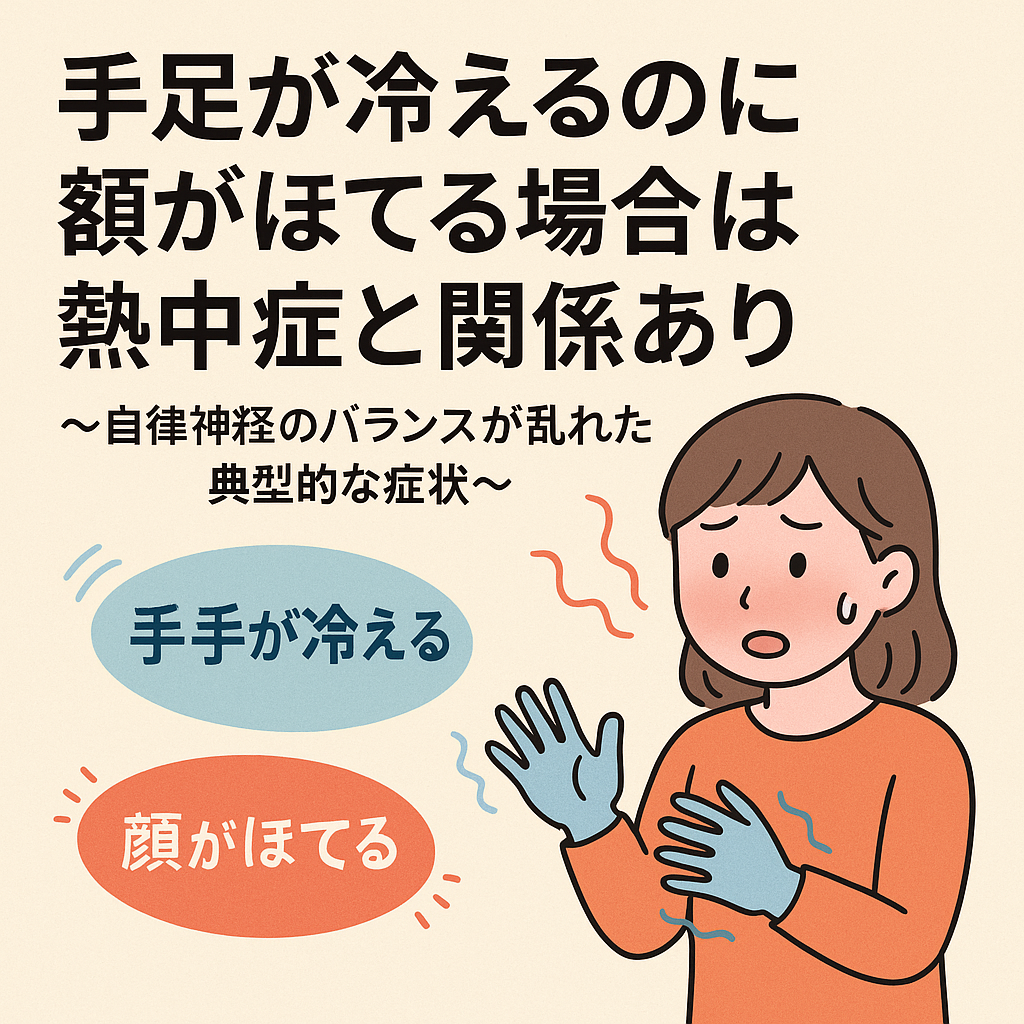

このような相談を受けることが増えています。多くの方は「熱中症では?」と心配されますが、実は夜間の寝汗の原因は自律神経の乱れにあることが少なくありません。

特に真夏や季節の変わり目は、気温・湿度の変化や日中のストレスが自律神経に負担をかけ、発汗中枢が過敏になってしまうことがあります。その結果、体温調整が必要以上に働き、睡眠中にも大量の汗をかき、熟睡できない状態に…。

本記事では、夜間の寝汗と自律神経の関係を現代医学と東洋医学の両面から解説し、さらに「骨盤矯正・猫背矯正・鍼灸施術・頭部施術」がどのように改善へ導くのかを詳しくご紹介します。

夜の寝汗と自律神経の関係

自律神経の役割

自律神経は交感神経と副交感神経からなり、呼吸・血流・発汗・体温調節など意識せずに行う体の機能をコントロールしています。

- 交感神経:活動時や緊張時に優位になり、心拍数や血圧を上げ、発汗を促す

- 副交感神経:休息時や睡眠時に優位になり、体を回復モードに切り替える

本来、睡眠中は副交感神経が優位になり、体は休まるはずです。しかし、ストレスや生活リズムの乱れにより交感神経が夜も働き続けると、必要以上に汗腺が刺激されて寝汗が増えることがあります。

東洋医学から見る夜間の寝汗

東洋医学では、寝汗は単なる「汗のかきすぎ」ではなく、体内の陰陽バランスの崩れとして捉えます。特に次のような病証が関連します。

- 陰虚火旺(いんきょかおう)

陰(体の潤いや冷却作用)が不足し、相対的に陽(熱)が強くなる状態。夜になると体の熱が抑えられず、寝汗が出やすくなります。 - 心陰虚(しんいんきょ)

心(しん:心臓と精神活動)の陰が不足すると、心神が落ち着かず、睡眠が浅くなり、寝汗を伴いやすくなります。 - 肺陰虚(はいんきょ)

肺の陰が不足すると体液の分布が乱れ、皮膚の防衛機能が低下し、夜間に無駄な発汗が起こります。 - 気虚(ききょ)

気が不足すると、汗を体内に留める「固摂作用」が弱まり、安静時でも汗が漏れ出ます。

このように、東洋医学では「どの臓腑の陰陽が乱れているか」を見極めて、体質ごとの調整を行います。

夜間の寝汗が続くことで起こる悪循環

- 睡眠が浅くなり、日中の疲労回復ができない

- 自律神経がさらに乱れ、発汗量が増える

- 水分不足で朝の目覚め時にだるさ・頭痛が出やすくなる

- 慢性的な疲労感や集中力低下

この悪循環を断ち切るためには、発汗の原因を抑えるだけでなく、自律神経と体質そのものを整えることが大切です。

くろちゃん鍼灸整体院でのアプローチ

1. 骨盤矯正

骨盤の歪みは背骨を通る自律神経の圧迫や血流の滞りを招きます。骨盤矯正により体の中心軸が安定し、自律神経のバランスを整えやすくなります。特に副交感神経の働きが回復することで、睡眠中の過剰発汗を抑える効果が期待できます。

2. 猫背矯正

猫背は胸郭を圧迫し、呼吸を浅くします。呼吸が浅いと酸素不足となり交感神経が優位になりやすく、夜間の寝汗を悪化させます。猫背矯正で胸を開き、深い呼吸を促すことで、睡眠時に副交感神経が働きやすい状態をつくります。

3. 鍼灸施術

東洋医学的な診断に基づき、陰虚や気虚など体質に合わせたツボに施術します。

- 陰虚型:腎兪(じんゆ)、太谿(たいけい)などで陰を補い熱を鎮める

- 心陰虚型:心兪(しんゆ)、神門(しんもん)で精神安定と睡眠改善

- 気虚型:足三里(あしさんり)、関元(かんげん)で気を補い汗の漏れを防ぐ

鍼灸は自律神経の調整力が高く、夜間の過剰発汗を根本から改善します。

4. 頭部施術(ヘッドケア)

頭部には自律神経の中枢に近い部分が多く、優しく刺激することで副交感神経が優位になりやすくなります。施術後は「ぐっすり眠れた」「汗が減った」という声が多く聞かれます。

通院の目安

- 急性期(症状が強い時期):週2回

- リハビリ期(改善してきた時期):週1回

- メンテナンス期(再発予防):月2〜3回

予約方法

LINE・ホームページから24時間予約受付中。

症状や体質に合わせたオーダーメイド施術をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中

今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!

📱LINE![]()

コメント