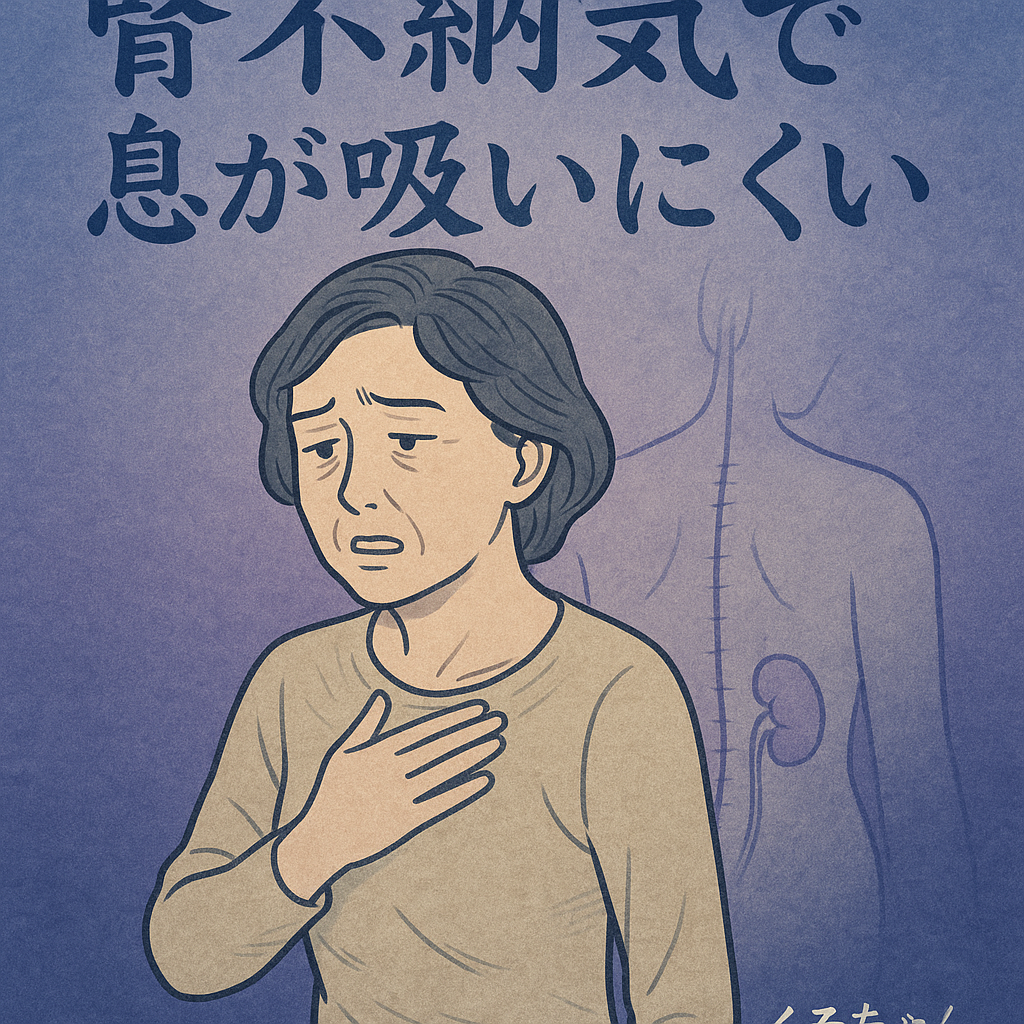

「腎不納気」とは?東洋医学から見る呼吸の不調

東洋医学において「腎」は単なる泌尿器の働きだけでなく、生命エネルギー(腎気)を蓄え、呼吸を深める働きも担っています。

特に、吸気=息を吸い込む力は「腎の納気(のうき)」という機能に関係しており、これがうまく働かない状態を「腎不納気」と呼びます。

腎不納気では、肺が呼吸しようとしても気が体内に深く引き込まれず、浅く短い呼吸となりがちです。

特に高齢者や慢性疾患のある方、過労・慢性的な冷えや加齢によって腎気が弱ってくると、この納気機能が低下し、呼吸の浅さ、息切れ、体のだるさ、声のかすれなどの症状が現れます。

腎不納気による主な症状

- 深く息を吸うのがつらい

- 少し動いただけで息切れする

- 横になると呼吸が浅くなる

- 声がかすれて出しにくい

- 慢性的な疲労感・足腰のだるさ

- 尿量の減少や夜間尿が増える

- 冷え性や足のむくみ

これらの症状が続く場合、「肺」の不調と思いがちですが、実は「腎」からのアプローチが効果的なことがあります。

当院での施術アプローチ

🦴 骨盤矯正

骨盤の歪みは横隔膜や腰椎周辺の筋肉に影響を及ぼし、呼吸時の体の可動域を制限します。腎の経絡が通る骨盤周囲を整えることで、腎気の流れがスムーズになり、納気力の回復をサポートします。

🧘♀️ 猫背矯正

猫背姿勢では肺と腎の機能が圧迫され、呼吸が浅くなりやすくなります。胸郭を開き、背中の丸みを整えることで、吸気時の胸の拡張がしやすくなり、自然な深い呼吸が可能になります。

🪡 鍼灸施術

腎兪(じんゆ)、命門(めいもん)、太谿(たいけい)、気海(きかい)などの腎気・納気を補うツボにアプローチし、腎精の充実と呼吸機能の回復を図ります。

また、肺兪・膻中など肺との連携を促すツボも併用することで、腎と肺のバランスを整え、体全体の呼吸機能が安定します。

🧠 頭部施術(頭鍼・頭蓋アプローチ)

ストレスや慢性疲労で乱れた自律神経を整え、呼吸中枢を含む脳の機能を活性化させます。息苦しさや過換気に近い症状の緩和にも効果的です。

通院の目安

- 急性期(息苦しさが強い時期):週2回の施術

- リハビリ期(回復が始まり体が安定してきた時期):週1回

- メンテナンス期(再発予防・体調管理):月2〜3回

患者様の状態に応じて施術計画を立て、無理のない通院を提案いたします。

ご予約はLINE・ホームページから24時間受付中!

- ✅ 来院前のご相談もお気軽に

- ✅ 体調やご不安な点はLINEで事前に確認OK

- ✅ スマホから簡単に予約可能

✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中

今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!

📱LINE![]()

コメント