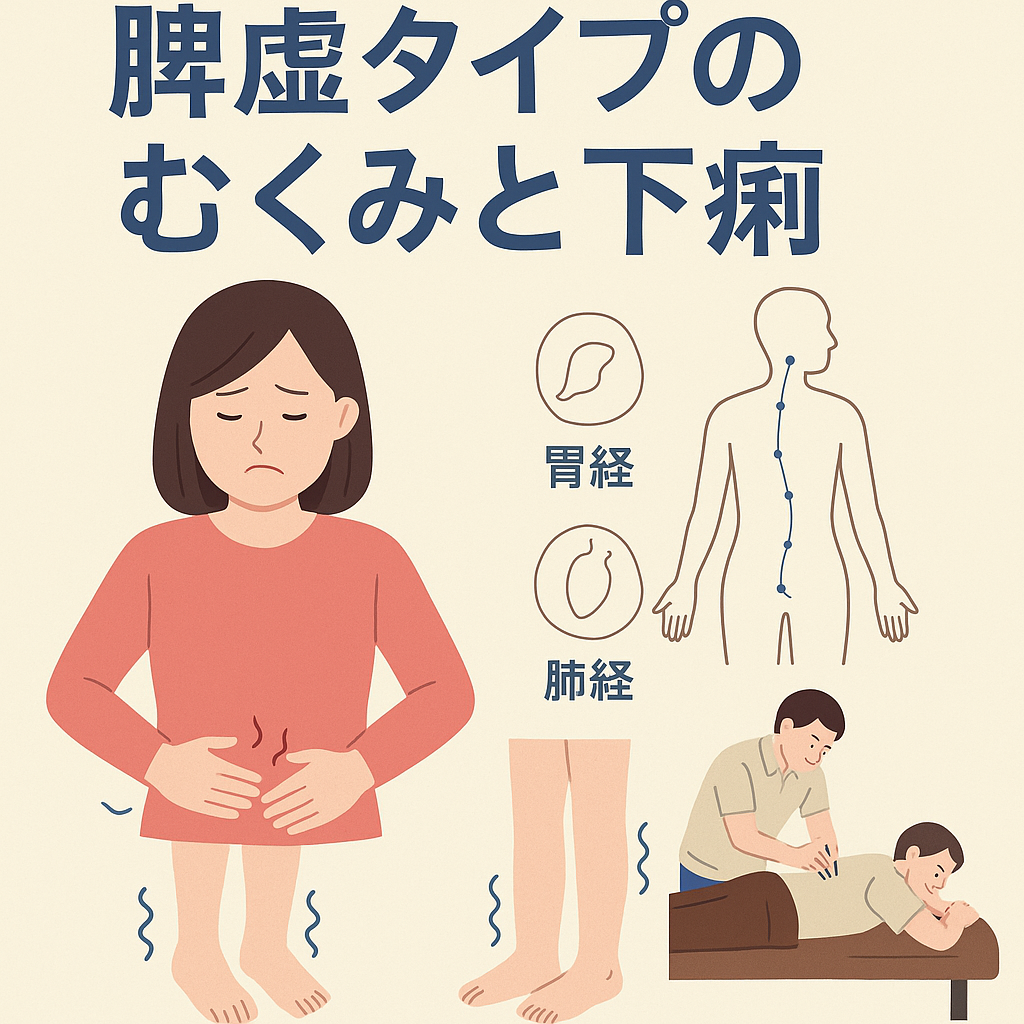

東洋医学からみた「脾」と湿気の関係

東洋医学における「脾(ひ)」は、西洋医学の脾臓とは異なり、消化吸収や水分代謝、栄養の運搬などを担う中心的な存在です。

特に湿気の多い梅雨〜夏季にかけて、「湿邪(しつじゃ)」と呼ばれる外的要因が体内に侵入しやすくなります。

湿邪は重くて粘り気があり、脾の働きを阻害することで、水分代謝の停滞=むくみ・下痢・倦怠感などの症状が現れます。

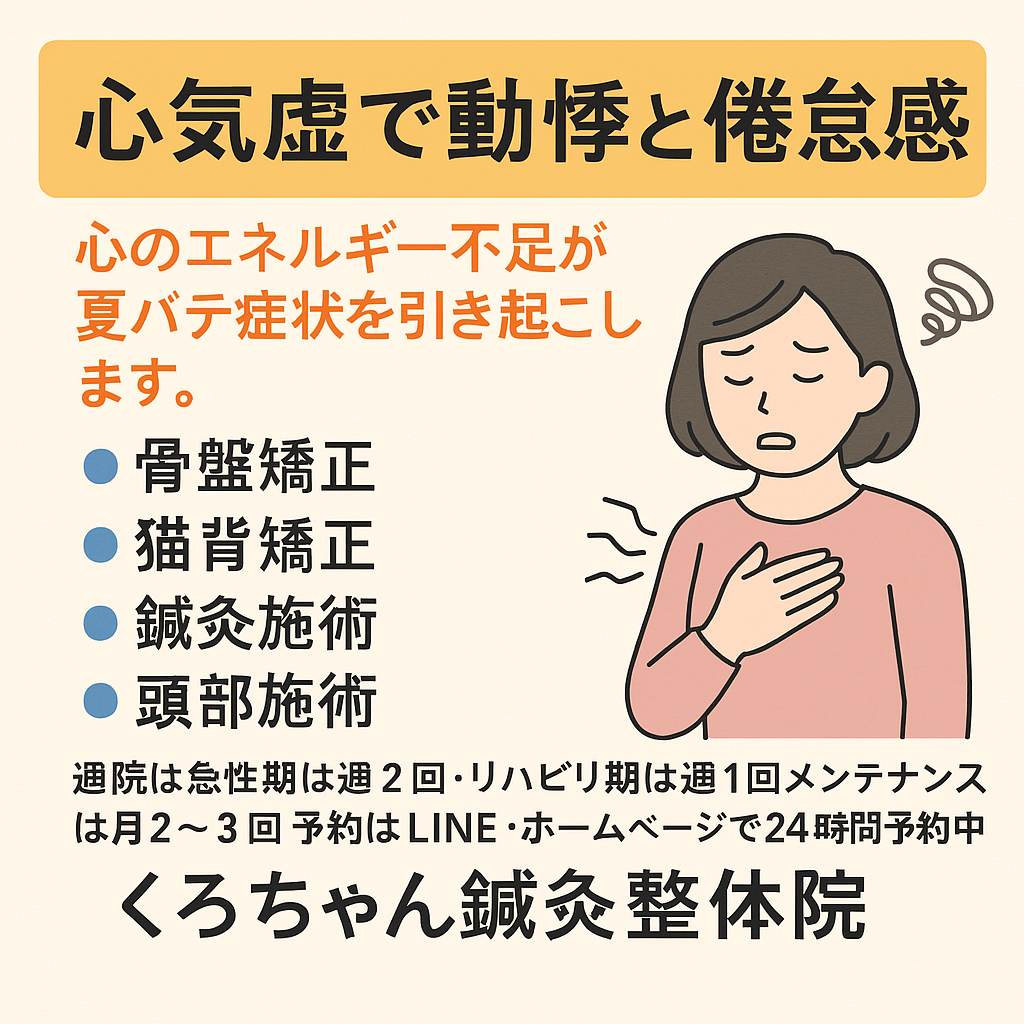

また、脾は「気血生化の源」とされており、ここが弱るとエネルギーも不足し、やる気が出ない・眠い・胃腸が重いといった状態が長引きやすくなります。

脾虚タイプの人は、冷たいものや生ものを多く摂ることでさらに脾が冷やされ、悪循環を招きやすい傾向があります。

こんな症状は脾虚タイプのサインかも?

- 湿度の高い日は体が重くむくむ

- 食後すぐに下痢や腹部膨満感が起こる

- 冷たい飲食物をとるとすぐお腹を壊す

- 胃腸が弱く疲れやすい

- 朝から体がだるく、やる気が出ない

これらの症状に心当たりがある方は、脾の弱り=脾虚が関係しているかもしれません。

当院のアプローチ:脾虚タイプのむくみ・下痢にはこう対処します

✅ 骨盤矯正で「下腹部の圧迫と冷え」を改善

骨盤の歪みは内臓下垂や血流不良を招き、消化器の働きを鈍らせます。骨盤を正すことで、腹部の循環が改善し、内臓機能の回復が期待できます。

✅ 猫背矯正で「胃腸を圧迫しない姿勢」へ

前かがみ姿勢が続くと腹部を圧迫し、脾胃の活動を妨げます。猫背矯正で自然な姿勢を取り戻すことで、内臓が活性化しやすい環境を整えます。

✅ 鍼灸施術で「脾経・胃経」へのアプローチ

足の内側を通る脾経や、胃の流れに関与する胃経に鍼灸を施すことで、経絡の気血の流れを整え、水分代謝・消化吸収の正常化を目指します。特に「陰陵泉」「足三里」などのツボは、脾の働きを高める重要なポイントです。

✅ 頭部施術で「自律神経の安定と脳の過敏鎮静」

脾虚の背景にはストレスや疲労による脳疲労も関連しています。頭部調整により自律神経のバランスを整え、全身の代謝・胃腸の働きの正常化を促します。

通院頻度の目安

- 急性期(むくみ・下痢が強い):週2回の施術で早期回復をサポート

- リハビリ期(症状が落ち着いてきたら):週1回で体調の安定と予防を目的とします

- メンテナンス期:月2〜3回の施術で脾の働きを維持し、夏季の不調を防ぎましょう

ご予約について

くろちゃん鍼灸整体院では、LINE・ホームページから24時間予約受付中です。

初めての方もお気軽にご相談ください。

✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中

今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!

📱LINE![]()

お問い合わせ(予約)

こんにちは!【くろちゃん鍼灸整体院】院長の黒柳です!自律神経の乱れは体や頭骸骨が歪んでいて体への指令と体温調節が上手くいっていない方がほとんどです!

体のチェックから、メンテナンスまで当院で院長が検査から施術まで行います!

お体の不調を教えてください!全力でサポート致します!

メニュー・口コミ

【くろちゃん鍼灸整体院】ではお体に合ったオーダーメイド施術を行なっております。

【骨盤矯正】土台と【猫背矯正】姿勢を正し、頭骸骨の歪み、内臓の不調からも自律神経、頭痛の不調は出てきます。腸【はらわた】ほぐしで新しい施術体験してみてください!【鍼灸】も効果的ですので 整体と鍼灸を組み合わせて改善に導きましょう!

コメント