情緒の滞りが心身を緊張させ、不安定な気分になります|東洋医学から見るストレスと体のつながり

◆肝気鬱結とは?東洋医学からみた“イライラ”の正体

東洋医学において「肝(かん)」は、気(エネルギー)の流れをスムーズにする役割を担っています。肝が健やかに働いている状態では、情緒は安定し、身体の各機能も円滑に保たれます。

しかし、長期的なストレスや過労、感情の抑圧などにより、肝の気の流れが滞ることがあります。これが「肝気鬱結(かんきうっけつ)」という状態です。

肝気鬱結の特徴は以下の通り:

- イライラしやすく怒りっぽい

- 溜め込みやすくため息が増える

- 胸や喉に詰まった感じ(梅核気)

- 月経前の情緒不安定や乳房の張り

- 頭痛、目の疲れ、肩こり、消化不良

これらの症状は、気の流れが“滞る”ことで起こるもので、特に「気滞(きたい)」による精神的・身体的ストレスが中心にあります。

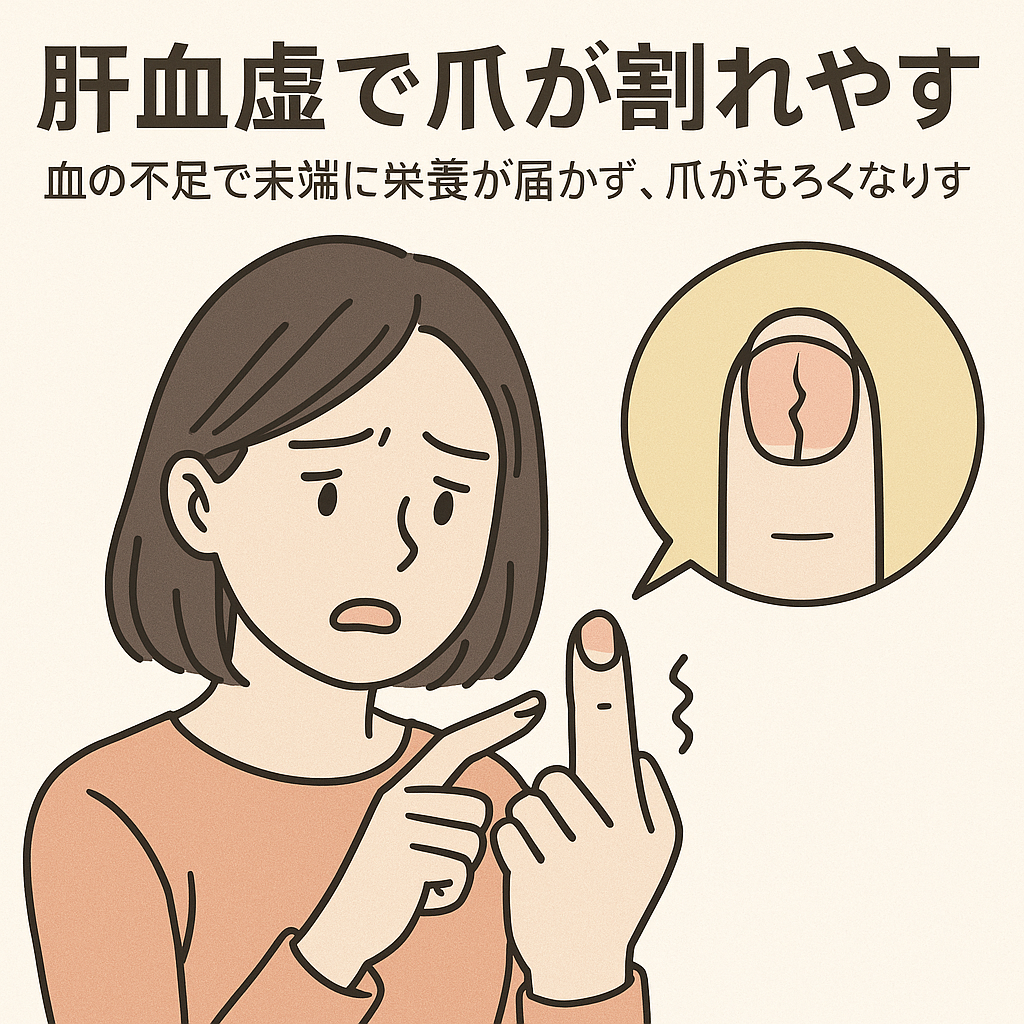

肝気鬱結は単に「気分の問題」として見過ごされがちですが、放置しておくと心身にさまざまな悪影響を及ぼし、やがて「肝火上炎(のぼせ・怒り)」「肝脾不和(胃腸障害)」「血虚(不眠・疲労感)」などにも進展する恐れがあります。

◆施術による肝気鬱結の改善方法

くろちゃん鍼灸整体院では、以下の施術を組み合わせて、肝気の巡りを整え、心身の緊張を和らげるアプローチを行います。

▶ 骨盤矯正

骨盤は自律神経の通り道である仙骨と密接に関係しており、肝の気の流れに影響を与える体幹の安定性にも関与しています。骨盤の歪みを正すことで、自律神経の安定とともに呼吸が深くなり、気の巡りが整いやすくなります。

▶ 猫背矯正

猫背になると胸郭が縮こまり、呼吸が浅くなり、気の巡りがますます悪くなります。胸を開くような矯正を加えることで、横隔膜の動きがスムーズになり、肝の働きや情緒の安定にも貢献します。

▶ 鍼灸施術

以下のような肝経・脾経・心包経の経穴にアプローチします:

- 太衝(たいしょう):肝の気を流し、怒りや緊張を鎮める

- 三陰交(さんいんこう):肝・脾・腎を調整し、ホルモンバランスを整える

- 内関(ないかん):胸のつかえや不安感の緩和

- 百会(ひゃくえ):自律神経の調整・精神安定

これらのツボにより、気の滞りを解消し、リラックス効果と内臓機能の回復を促します。

▶ 頭部施術(クラニアルリリース)

頭蓋骨の緊張を取り除くことで、脳脊髄液の循環を促し、精神的な重だるさや不安感の軽減を図ります。肝気鬱結の方は特に前頭部や側頭部に緊張が出やすく、これを緩めることで深いリラクゼーションが得られます。

◆通院の目安

| 期間 | 頻度 | 目的 |

|---|---|---|

| 急性期(つらい時期) | 週2回 | 気の巡りを整え、症状の緩和 |

| 回復期(不安定期) | 週1回 | 再発防止と体質改善 |

| メンテナンス期 | 月2~3回 | 気の流れと自律神経の安定維持 |

◆予約は24時間受付中!

くろちゃん鍼灸整体院では、LINE・ホームページから24時間ご予約いただけます。お身体や心の緊張を感じたら、お気軽にご相談ください。

✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中

今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!

📱LINE![]()

コメント